儿童与图画 ——中华艺术宫少儿美术教育作品展展览

发布日期:2020-12-31 浏览次数:

每个孩子都有着与生俱来对艺术的亲和力。每个孩子在成长之初都渴望用涂涂画画来认识周围的环境并表达自己的直观感受,很多人会被孩子的创意所吸引,20世纪的艺术家认为,孩子表现出来的那种坦率和直白源自一种没有枷锁的“思想语言”。

如何发现和呵护孩子的这种率真和直觉,如何在不强加的前提下引导孩子的天赋,开发他们的潜能,这是美术馆教育工作研究的重要课题之一。中华艺术宫教育部在长期举办儿童美术教育活动的实践中,收集并分析了众多儿童美术作品,对不同年龄段儿童的认知以及情感表达进行系统的梳理。我们将儿童绘画分为涂鸦期、图式期、写实临摹期和独立表达期,探讨四个不同阶段的内在关联,以此揭示儿童绘画从涂鸦到逐渐成熟的发展过程。研究表明儿童美术教育在孩子自然成长过程中,对环境认知、情感表达、人格健全等方面有着积极的作用,了解儿童美术有助于我们更好地走进孩子的心灵世界,也帮助我们发现自己内心的那一份真诚与纯净。

104件作品,

分为四个板块展开。

01

涂鸦 · 快乐的秘密

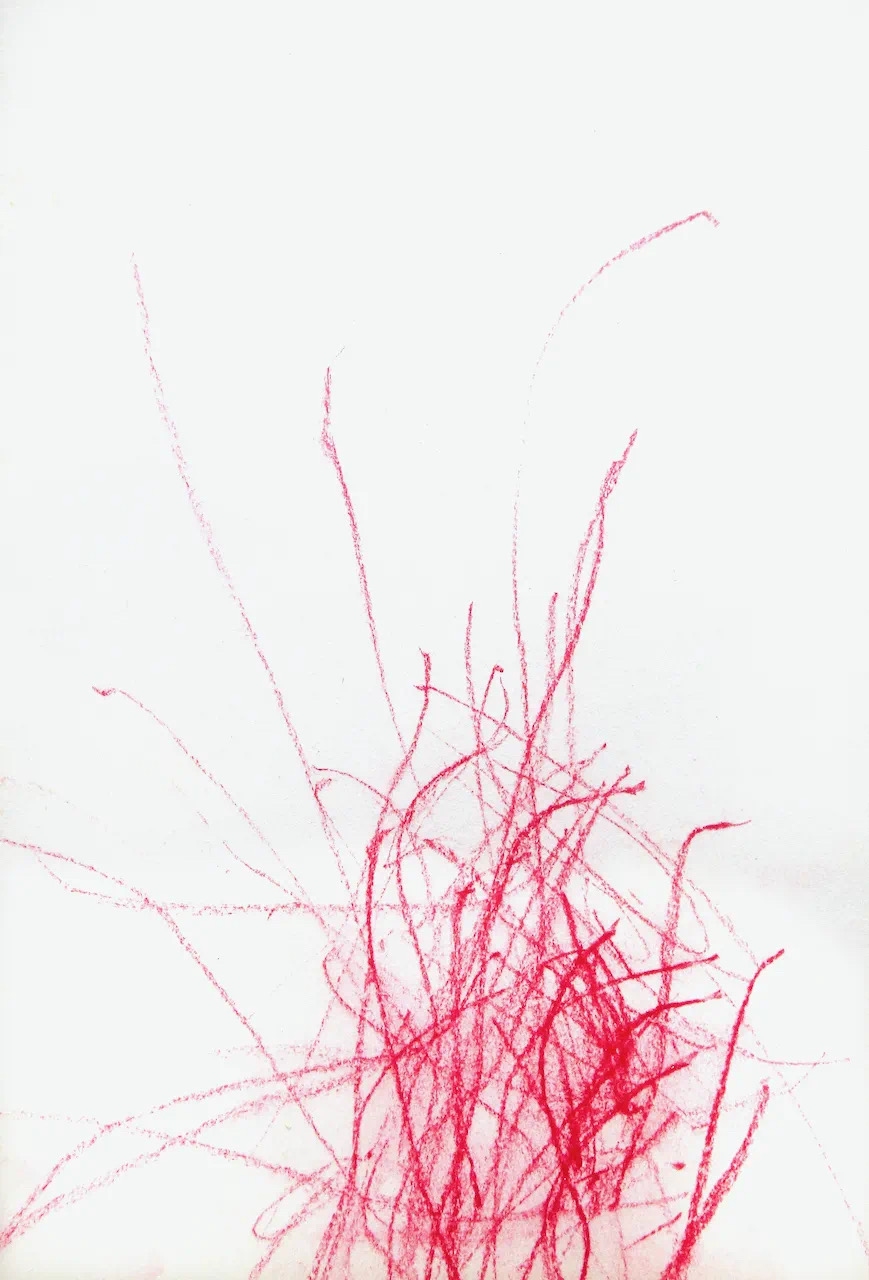

高语阳《溪流》(3岁画)

汪璟钰《万物生》(2岁画)

韩筱北《即兴涂鸦》(2岁画)

郁盺媤《漩》(3岁画)

涂鸦期,有时候又被称“自然演进期”。主要包含无规则涂鸦期、控制涂鸦期和命名涂鸦期。涂鸦可以让年幼的孩子获得肢体的快乐、心情的喜悦,让自己有机会扭动日益协调的身体。在这个阶段里,孩子不断学习运用线条和形状,渐渐形成自己的视觉化表达。

02

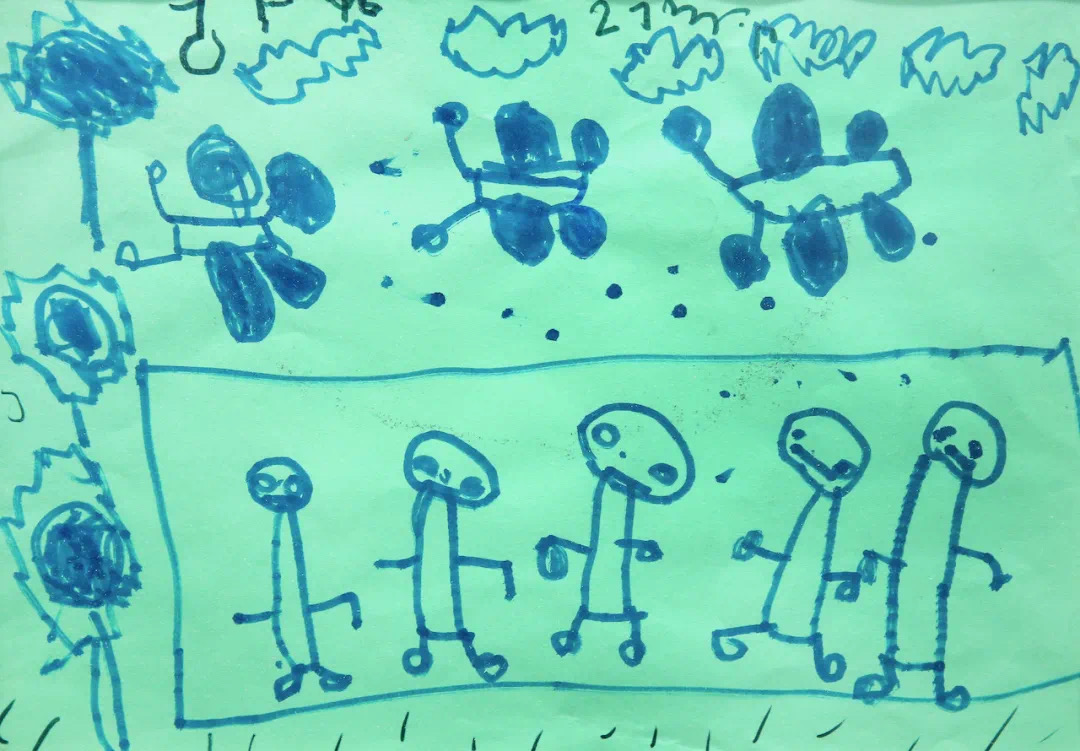

成长的蝌蚪人

杨多吉《春天来到了》(4岁画)

刘樾遥《神奇的动物》(4岁画)

何祥祯《太空喂鹅》(3岁画)

刘奕欣《随便》(4岁画)

3至4岁的儿童开始尝试画一张人的图画了。心理学上称为“蝌蚪人”,是人的一种符号。父母、兄妹、玩伴以及其他家庭成员在儿童的认知过程中起着重要作用。逐渐地,儿童给图上的人添加五官、四肢等特征,图式细节不断地增加。这时,儿童绘画从“涂鸦期”进入了“图式期”,其绘画内容开始与周围环境有了直接联系,他们已开始有意识地反映周围事物。

03

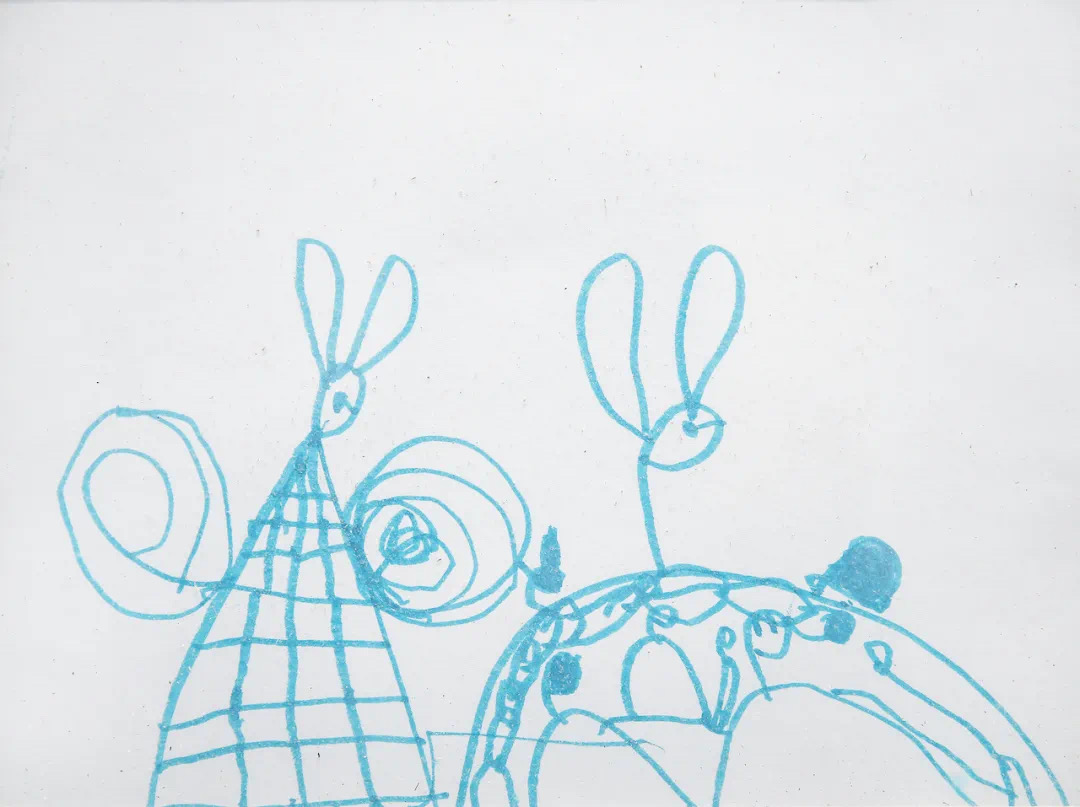

童心与神话

张馨元《鹿神与九尾狐》(11岁画)

丁滢褀《神农尝百草》(9岁画)

张静怡《喜欢上海的新理由》(12岁画)

从6岁到12岁是儿童的学龄初期。儿童进入了学校,参加的活动范围已经扩展到学校以外的社会。他们会逐渐理解和他人的相互联系,从而进一步学习到如何互动和融入群体。这个阶段儿童的绘画表现随之演变,色彩和造型越来越靠近现实,他们尝试以成人视角呈现物体。孩子们通过沉浸在一个幻想的精神空间里,绘画古代神话故事中盘古开天、女娲补天、等成人世界的痛苦、磨难以及内心的努力抗争,这种经历将极大丰富儿童的情感体验。

04

我与大师

蒋雨芸《拾穗者》(16岁画)

陈熠诺《静物》(9岁画)

张力文《安德烈热尔曼孩童肖像画》(12岁画)

9岁以后,孩子的初步思维逐渐形成,视觉感受能力逐渐精准,开始以客观态度去看待周围事物,具备了初步审美观。这时我们建议孩子走进美术馆、博物馆,寻找适合每个孩子不同特点的大师作品去赏析临摹,孩子将会得到全新的艺术体验。我们认为临摹是创造性绘画的基础,临摹本身不是最终目标,而是通过大师作品激发儿童的创造力,以新的视角和思维去“发现美”和“创造美”,鼓励儿童在绘画中表达自我,创作一个属于自己的新世界。